あなたは『挨拶の重要性』を説明できますでしょうか?

幼い頃から当たり前のように「しっかり挨拶をしましょう」「挨拶は良いことです」と言われすぎて、挨拶の大切さをしっかり考えたことがある人は少ないと思います。

日々何気なくしている挨拶。

しかし、挨拶にはビジネスを充実させるヒントが潜んでいます。

今回は改めて挨拶の大切さを学び、今日から少しでも気持ちの良い挨拶をして充実したビジネスライフを送りましょう。

あまり知られていない『挨拶の目的』

挨拶には、『相手の心を開き、相手の心に近づく』という目的があります。

幼い頃から、挨拶は良いことだと習ってきた私たちは、学校や会社で指導を受けた人もいると思います。

頭の中ではなんとなく大事だとわかっていても、挨拶の目的を知っている人は少ないのではないでしょうか。

学校や会社で「気持ちの良い挨拶をしよう」「大きな声で挨拶をしよう」と言われすぎて、『とりあえず挨拶しておけばいいや』となっている人はいませんか?

しかし、それでは相手の心を開くことも、相手の心に近づくこともできません。せっかく挨拶をするのであれば、相手の心を開けるような挨拶をしてみてはいかかでしょうか。

挨拶に秘められた5つの力

挨拶には相手の心を開くという目的の他に、相手の心を動かす力を持っています。挨拶にはどのような力が秘められているのか?

早速みていきましょう。

①関係構築の足掛かりとなる

挨拶は、関係構築の第一歩です。入学式や入社式など知っている人が1人もいない状況で挨拶をしてくれた人に対して「あ、この人話しやすそう」と感じた経験はありませんか?

それこそあなたがその相手に対して心を開いたということに他なりません。

挨拶は他人に声をかけるというハードルを下げ、挨拶をきっかけにコミュニケーションへと繋がっていきます。初対面の方や取引先の方々には、こちらから積極的に挨拶をしていきましょう。

②良い印象を与えられる

挨拶は出会ってすぐするものであり、あなたの第一印象を大きく左右します。大勢の人と接する機会が多い会社では全員と仲良くなるのは困難です。ほとんど関わりのない人にとってあなたがどんな人か判断する材料は挨拶しかありません。

もしあなたが誰にでも挨拶をする人であれば、「あの人は誰にでも挨拶してくれる真面目で明るい人」という印象を持たれ、あなたが挨拶をしない人であれば、「あの人は挨拶をしない無愛想な人」だと、もうすでに判断されているかもしれません。

印象の良し悪しは、ビジネスパートナーの関係性にも大きく響いてくるため、社内の人間、取引先の方々には誰であっても挨拶をするのが無難です。

③緊張が緩和される

挨拶にはお互いの緊張をほぐす力があります。

自分が緊張している場合、挨拶をされると緊張が和らぎますし、自分も声を出すことで緊張が解かれます。

緊張して向かった会社の面接で、受付の方や人事が気持ちの良い挨拶をしてくれたことで緊張がほぐれた経験はありませんか?

一方で、挨拶が全くない雰囲気の悪い会社の面接では余計緊張してしまったこともあるのではないでしょうか。

初めての取引先や就職活動中の面接では、緊張する時ほど元気な挨拶をすれば緊張をほぐせます。

④感謝の気持ちを伝えることができる

挨拶を通して、相手に感謝を伝えることができます。「感謝」の気持ちを込めて挨拶をすれば、相手にもきっと伝わります。

心のこもった挨拶は喜ばれるでしょう。

相手に感謝すればするだけ、自分にも返ってきます。感謝で溢れた素敵な毎日を過ごせるようになるでしょう。

⑤相手の承認欲求を満たすことができる

「心を開く」ということは、「存在を認めている」ということ。

挨拶は、相手がいるのがわかったから「声をかけよう」と思ってするものですよね。

あなたも、「私がここにいるのに挨拶してくれない。無視されているのかな」と思ったことがあるでしょう。そのように、挨拶しないということは「存在してないかのように扱っている」と示すことにもなりかねません。

逆に、関わったことがない相手でも挨拶されると「私のこと気づいてくれたんだ」と嬉しくなりますよね。

挨拶は承認欲求を満たす役割も持っているのです。

苦手な相手には挨拶するのを避けていませんか?

あなたは、苦手な先輩や嫌いな上司にもしっかり挨拶をしていますか?

苦手な人に挨拶をしないのはビジネス上、危険な行為です。

「周りには挨拶をするのに俺には挨拶がなかった」と関係を悪化させたり、「あの人って裏表があるよね」と周りに嫌な雰囲気を漂わせてしまったりとデメリットがたくさんあります。

上司や先輩との関係を拗らせるというのは、その会社でのあなたの立場が致命的なものとなります。

社会に出たら苦手な相手でも仕事と割り切って挨拶をしましょう。

気持ちの良い挨拶をするために

挨拶には人の心を動かす力があることはわかりましたが、前出したようにただすればいいというものでもありません。

好印象を与える挨拶もあれば、悪い印象を与えてしまう挨拶もあります。ここからは気持ちの良い挨拶をするための3つのキーポイントをご紹介いたします。

①相手の目を見る

あなたは相手の目を見ずに挨拶していませんか?まずは相手の目を見て挨拶をしましょう。

相手の目を見ることで、あなたに言っているんだという関心を示すことにつながります。

②微笑む

無表情の挨拶は逆に相手を怖がらせてしまうことがあります。大げさな笑顔はいらないので自然な笑顔が出るようにしましょう。きっと相手に好印象を与え、話すきっかけに繋がるはずです。

③適切なボリューム

挨拶をしても、相手に伝わらなければ意味がありません。相手に伝わる声の大きさを意識しましょう。

ただ、場合によっては大きい声での挨拶が不適切な場面もあります。

打ち合わせの最中に大きい声で挨拶されたら「なんだこいつ」となってしまうので雰囲気を感じ取って適切なボリュームで挨拶をしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。挨拶は社会人として、人として基本のマナー。

特に会社は仕事をするための場所なので、「どうすれば仕事がスムーズにいくか」を考えれば挨拶しない手はないでしょう。

挨拶なくしては人間関係は始まりません。話しかけるか迷っても、まずは笑顔で挨拶して一歩目を踏み出しましょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

1.ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自身の故郷や、応援したい自治体に寄付ができる制度のことです。

寄付すると、お礼品として実質自己負担額2,000円のみで自身の故郷や、応援したい自治体の名産品や特典がもらえるとても嬉しい制度です。

2.ふるさと納税で寄付するには

①上限額を調べる。

上限額は、個人の年収、家族構成、住んでいる地域などによって異なります。

前年度の確定申告書や源泉徴収票などを参考に寄付しましょう。

②寄付する自治体を選ぶ。

上限額を調べたら、寄付したい自治体を選びます。

寄付する目的に合わせて日本国内どこでも寄付することができます。

③納税先が決まったら申し込みと決済をする。

各地方自治体から直接「寄付金申込書」を取り寄せる方法と、

インターネットから申し込みできる自治体もあります。

決済は、クレジットカード、銀行振込、現金書留などがあります。

④ふるさと納税の税金控除を受けるには下記いずれかの手続きが必要です。

《ワンストップ特例制度》

下記両方に当てはまる方

・ふるさと納税以外の確定申告が不要な方(会社員などの給与所得者)

・1年間で(1月〜12月)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方

《確定申告》

いずれかに当てはまる方

・ふるさと納税以外の確定申告が必要な方(自営業や高所得者など)

・1年間で(1月〜12月)でふるさと納税の寄付先が6自治体以上の方

3.まとめ

寄付してお礼品が貰えるのは嬉しいですね!

寄付先に迷った時は、人気ランキングから選択してみるのも良さそうです^^

実は何気なくとっている姿勢は印象を左右する要素です。

姿勢を良くして印象UPさせましょう!

1.綺麗な姿勢のメリットと姿勢の作り方

姿勢が良いと「謙虚そう」「素直そう」「礼儀正しそう」「協調性がありそう」と良い印象を与えることができます。

成功をおさめているビジネスマンは自然にこなしています。

猫背な姿勢だと、ネガティブな印象を与えます。

肩甲骨をグッと後ろに広げ、耳、肩、腰骨、くるぶしが真っ直ぐに並ぶように立ちましょう。

背筋が伸び、胸を張ったら自然に自信に満ち溢れて来ます。

2.姿勢を良くして集中力を高める

高い脳のパフォーマンスを発揮する為には、脳に血液と酸素をたくさん送り込むことが不可欠です。

姿勢が悪いと血流が悪くなり、肺が圧迫されたくさんの酸素を吸うことができなくなります。

高いパフォーマンスができなくなるどころか、疲労が蓄積し、首凝り、肩こり、腰痛の原因となってしまいます。

正しい座り方としては、椅子に深く腰を掛け、顎を引きます。両肩は開くように座り、足の裏は全面が

床に着くようにします。こうすることで、耳と肩、腰のラインが縦に真っ直ぐ並ぶようにしましょう。

できれば15分ごとに立ち上がるようにすると血流や酸素の流れが維持しやすくなります。

仕事で行き詰まっている時には、呼吸が浅くなってしまっています。深呼吸をすることも大事です。

3.まとめ

いかがでしたか?

普段の姿勢を良くすることで、健康にも良い影響を与え、ビジネスパーソンとしても良い評価を与えることができます。

ちょっと元気がない時でも、姿勢を良くするだけでちょっと元気になったりしませんか?

姿勢を良くしない理由はありませんね!

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

名刺を交換するときに、あたふたした経験はありませんか?気持ち良く応対する為に頭の中に入れておきましょう!

1.名刺交換の基本的なやり方

相手の姿が見えたら名刺交換をスムーズに行えるよう、予め鞄の取り出しやすいところに入れておくか、内胸ポケットに入れておくようにしましょう。

名刺交換の際は、立って行います。机の上で交換することはせず、机を挟んでいる場合は机の横に移動してから交換をします。相手の読みやすい向きに合わせて名刺入れの上に載せて両手で渡しましょう。

また、名刺を交換している本人以外にも同席している場合は、一緒に立つのがマナーとされています。

相手の名刺を受け取る際は、両手で受け取ります。渡すことと受け取ることを同時に行わないといけない場面では、右手で自分の名刺を渡し、左手で相手の名刺を受け取ります。

名刺を交換した後にも気をつける必要があります。

交換した名刺は、すぐに名刺入れにしまわず、名刺入れの上に置いて、自分の左側の机の上に置くようにしましょう。名刺を交換した相手が複数いるときは、上長の名刺を一番上にし、座っている順番に並べておくのがわかりやすいでしょう。

しまうときは、打ち合わせ後に相手より後になるようにしまいましょう。

2.名刺交換の順番

基本的には、立場が目下の人(訪問する側)から名刺交換をするようにするのが理想的です。

こちらから訪問した場合は、自分から率先して名刺交換をするようにしましょう。

複数人で名刺交換をする場合は、上司から順番に名刺交換をします。

訪問先の方から先に名刺をいただいた場合は、「申し遅れてすみません」と一言添えると丁寧です。

3.名刺交換時のNG行動

名刺入れに入れずそのまま名刺を持ち歩くのは印象がよくありません。

名刺を切らすのもNGです。

受け取る際は、相手企業のロゴや、名前の上に指をおかないようにします。

指が被さってしまうと、相手を軽んじているように見えてしまいます。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

名刺交換一つで相手に与える印象は大きく変わってきます。

知っておくだけで、気持ちよく相手と打ち合わせに入ることができるでしょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

話し方で大きく人の印象を左右されます。

特に外出中では「会社の顔」として見られています。

話し方・聞き方で気をつけたいポイントをみていきましょう!

話し方のポイント

1.結論から話す。

要点を纏めて結論から先に話すことで、聞いている方も聞きやすく話している自分も話しやすくなります。

結論→理由→エピソードというような順番で話すように心掛けましょう。

2.相手と目を合わせる

大切なことを伝えるときは、相手と目を合わせることで信頼感が生まれるでしょう。

通常時は穏やかな視線を向けるようにしましょう。

3.相手の反応を見ながら話す

相手にとって興味のない話だったら聞いても貰えません。難しい言葉は避けて、噛み砕いて話すようにしましょう。

4.話し方に自信を持つ

目を合わせず小さく自信のない声よりも、胸を張って抑揚をつけて話す方が信頼に繋がるでしょう。

また、「たぶん」など曖昧な返事をすると相手に不安を与えてしまい兼ねません。

聞き方のポイント

1.相槌や表情などで話の理解を示す

ただ黙って聞いているよりも相槌を打ったり、表情を変化させることで、話し手に安心して話して貰うことができます。

2.要点を纏めて復唱する

要点を纏めて復唱することで、しっかりと話を聞き理解できたことを伝えることができます。

これをすることで、お互いの内容の齟齬を防ぐこともできます。

3.相手の話を最後まで聞く

相手の話したいことが最後まで伝わらないなど、話し手のもどかしさがなくなります。

相手の話の最中に確認したい事項ができた場合でも、一旦は最後まで相手の話を聞くようにしましょう。

まとめ

話し手も聞き手もお互い気持ちよくスムーズに会話したいものですよね!

話し手は聞き手、聞き手は話し手の立場になって相手を思いやるように行いましょう!

ビジネスを行う上で今一度、自身を振り返ってみてはどうでしょうか。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

ビジネスで席にお通しするときに案内する場所に困ったことはありませんか?

今回は、正しい席順について見ていきましょう。

1.上座と下座って何?

「上座」とは、メンバーの中で、「年齢」「役職」「勤続年数」など一番目上の人のことをいいます。お客様も「上座」になります。

「下座」とは、地位の低い人や、お客様におもてなしをする立場の人のことをいいます。

基本的に「上座」は、出入り口から一番遠い席の、一番落ち着きやすい場所に座ってもらいます。「下座」は出入り口から一番近い場所に座り、おもてなしをします。

2.シーンによって「上座」と「下座」の位置がある

【1】個室の場合

「上座」は、ドアから一番遠い、一番奥①にお通しします。

「下座」は、ドアから一番近い③④に座ります。

ただし、4人ではなく6人の場合は、上座は、出入り口から奥の列の真ん中の席となります。

【2】タクシーの場合

タクシーの場合は、運転手さんに道案内をしたり、運賃の支払いをするのに便利な助手席に下座④が座ります。

上座は、一番安全な運転手さんの後ろ①に座り、次の下座は後部座席の③に座ります。

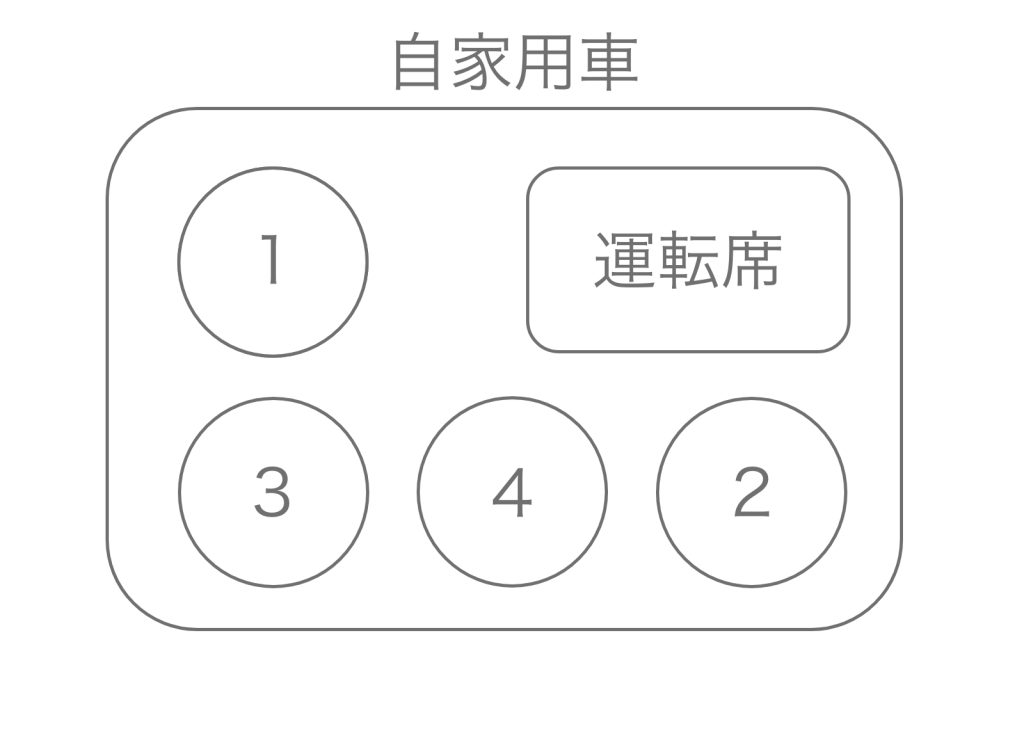

【3】自家用車の場合

社用車などでメンバーと移動をする場合は、上座が助手席①に。下座は後部座席の真ん中④に座ります。

【4】エレベーターの場合

出入り口から一番遠い場所が上座で、操作パネルの前が下座となります。

手でドアを抑えることで、上座をお通しする状態をつくりましょう。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

ビジネスマナーは人間関係を良好に保つためのコミュニケーションです。

迷わずに気持ちよく接待できるように、ビジネスマナーの席順を確認しておきましょう!

実践して積み重ねていくことで、自信に繋がります!

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

電話応対次第で、相手に与える印象が大きく左右します。マナー違反をして相手に不快な思いをさせないようポイントを心得ておきましょう!

1.電話に出るときの心得

電話は「会社の顔」です。多くの人は、電話対応で会社の品格や信頼性を推し量っています。相手からしたら新入社員だろうが、電話が苦手であろうが関係のないことです。電話応対次第で相手の信頼を獲得することも可能であることを忘れないでおきましょう!

2.受け方の基本マナー

①3コール以内に出ましょう!3コールより待たされると相手は待たされたと感じてしまいます。電話の場合、短時間でも長く待たされたと感じやすいので注意しましょう。もし、3コールよりもお待たせした場合は、「お待たせいたしました。」と電話の出だしに一言添えましょう。

②「もしもし」はNGです!ビジネスではもしもしは使いません。「お電話、ありがとうございます。 〇〇会社〇〇です。」などと高くもない、低くもない声ではっきりと電話にでましょう。

③相手の社名と名前を復唱します。「〇〇会社の〇〇でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております。」と返答しましょう。

④相手が名乗らない、聞こえないときは聞きましょう!相手が名乗らない場合は、こちらが「私〇〇と申します。お名前を教えて頂けますでしょうか。」と、自分から名乗った後に相手のお名前を聞きましょう。聞こえないときは、「恐れ入りますがお電話が遠いようでして、もう一度おっしゃって頂いてもよろしいでしょうか」と聞き返しましょう。

⑤取次ぎは、保留にしてからおこないましょう!すぐ近くにいる人でも一旦保留にして電話を変わるのがマナーです。相手を30秒以上待たせてしまうようなら、折り返しお電話をする旨を伝えましょう。かかってしまう電話料金、相手の時間を奪うことを意識して対応しましょう。

⑥取り次ぐ相手が不在の場合は、不在である旨を伝え、折り返しお電話するよう伝えます。代わりに要件を伺っても良いです。「私でよろしければお伺い致しましょうか。」と相手に確認してみましょう。

⑦自分ひとりで対応できない場合は確認して折り返しお電話するよう伝える。「恐れ入ります。確認してから、折り返しお電話をしてもよろしいでしょうか。」と確認します。

⑧いたずら電話、個人情報を聞き出すような怪しい電話は、相手の求めに応じず、対応しましょう。「お声が遠いようでして、申し訳ございませんがお切り致します。」と丁寧に応じます。

3.架けるときの基本マナー

①用件をまとめておく。スムーズに伝えられるよう、話す内容や順番をあらかじめ準備しておくと良いでしょう。

②始業時間や週明けの午前中は特に、朝礼であったり忙しい時間ですので急を要するとき以外はなるべく避けましょう。どうしてもかけなければならない場合は、「朝早く恐れ入ります。」と一言添えましょう。

③まずは、自分の会社名と名前を名乗りましょう。取り次いでもらったときは、話したい相手が電話に出られたら、改めて名乗ってから用件を話しましょう。

④話したい相手が離席している場合は、戻ってくる時間を確認して改めてお電話をする旨を伝える。簡単な用件であれば伝言をお願いしても良いでしょう。

⑤電話を切るときは架けた方から切るのがマナーですが、お客様が相手の場合は先に相手が切ったのを確認してから受話器をおくようにします。

⑥クッション言葉をうまくつかいましょう。

4.まとめ

苦手という方もまずは電話に出る前に深呼吸して気持ちを整えましょう!始めは緊張しますが、回数を重ねるうちに自然と言葉やパターンが身に付き、気持ちの良い応対ができるようになります。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

「人間関係の悩みは全て対人関係の悩みである」

この言葉は、ウィーンの心理学者アルフレッド・アドラーが言った有名な言葉です。

たしかに、仕事をしたり生きていく上では他者と関わらなくてはいけません。

生きていく以上、人間関係の悩みはつきものと言えるでしょう。

アドラーは、フロイト・ユングに並ぶ心理学者の三大巨匠です。

世界各国で翻訳された書籍『嫌われる勇気』により、アドラー心理学は世界に広がり、日本でもよく耳にしますよね。

フロイトとユングが「心とはこういうものである」という分析を中心としているのに対し、アドラーは「幸せになるための考え方」を記しているように思います。

今回は、そんなアドラーが提唱した「課題の分離」について紹介していきます。

アドラー曰く、課題の分離を理解すると対人関係の悩みを一気に解決できるとのことなので、他者との関わり合いは避けては通れないビジネスの場で、是非活用してみてください。

1.課題の分離とは

課題の分離とは、自分の課題と他者の課題を分けることです。

アドラー曰く、「あらゆる対人関係のトラブルは、他者の課題に土足で踏み込むこと(あるいは自分の課題に土足で踏み込まれること)によって引き起こされる」とのことです。

要は、自分の課題に他者を踏み込ませてはいけないということです。

何故なら他者を踏み込ませることは、対人関係を悪化させるからです。

少し冷たい言い方に思えるかもしれませんが、他人を気にかけて声を掛けたり、自分の行動を変える必要はありません。

勝手に他人の課題を背負い、踏み込むことで、双方がストレスを感じてしまうのです。

これだけではよく分からないと思いますので、いくつかのパターンを挙げながら解説します。

2.課題の分離で解決する職場ストレスの事例

◆上司が自分を評価してくれないことに不満(自分が部下の場合)

数字として残る成績だけみて評価されてしまったり、

逆に数字がでない仕事をして自分が評価されなかったり、

自分が評価されるためだけに動き、面倒くさいことは他人に任せてしまうようなずる賢い同僚だけを評価する。

その上誰よりもフォローに回っている自分のことは一切評価してくれない上司…

すごく腹が立ちますよね。非常にモチベーションが下がると思います。

「こんな上司嫌だ、仕事辞めたい」と思ってしまうかもしれません。

ですが、それは課題の分離を使うことによって考え方を変えられます。

その考え方というのは、

あなた自身が、課題を達成していることを自覚し、自分を自分で認める。

また、その課題に何故取り組んでいるのかその「目的」を再度考えるということです。

アドラーは「ほめてもらうことが目的になってしまうと、結局は他者の価値観に合わせた生き方を選ぶことになる」と言っています。

上司が自分やずるい同僚をどう評価するか、それは上司の課題です。

自分の課題ではありません。

自分は自分に任せられた仕事をしっかりクリアしていることが大事です。

昇進が目的なのであれば、まずは任せられている課題に真摯にとりくみましょう。

同僚のずるい部分がばれて評価されなくなることもあるでしょうし、上司が変わることもあるかもしれません。

もし転職することになっても、前の職場で頑張って仕事に取り組み身についた能力は絶対に役に立ちます。

◆言うことを聞かない部下に不満(自分が上司の場合)

仕事を任せた部下が言うことを聞かずさぼってしまったり、

能力があまりに低くどんなにレベルをあわせて説明したとしてもミスをしてしまったり、任せられる仕事が少ないなど…

上司の立場になると、イライラを感じてしまうこともあると思います。

この問題も課題の分離を活用しましょう。

あなたの課題は何でしょうか?

部下に仕事を完璧に行わせることが課題ではありません。

あなたの課題は「部下が仕事をできるように、やり方を説明したり、誘導する」ことです。

仕事をさぼるのを改めることや仕事をするためのスキルをみにつけるのは部下の課題です。

時には怒るといったパフォーマンスも必要なのかもしれませんが、その課題に取り込まない部下にイライラする必要はありません。

3.まとめ

今回は、ビジネスにおける人間関係に使える、アドラー心理学の「課題の分離」について紹介しました。

すべての場で活用しろというものではなく、ストレスを感じている時に活用すると、気持ちが軽くなりますので、是非思い出してみてください。

私たち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚⽣労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

ビジネスメールは営業や事務の仕事をするうえで欠かせないコミュニケーションツールのひとつです。今回は、ビジネスメールの基本的な書き方や作成時の注意点など、初歩的なことをメインに解説します。

1.ビジネスメールの基本ルール・マナー

基本的なビジネスメールの構成

①挨拶 ②名乗り ③要件 ④結び が一般的な順番です。

【例】

いつもお世話になっております。

中日本コミュニケーション株式会社の田中です。

先日のMTGでご依頼頂いた資料をお送りいたします。

ご確認の程よろしくお願いいたします。

件名は本文の内容が分かりやすいものにする

はじめてメールを送る相手には、特に件名に自分の会社名を入れると良いでしょう。

【例】

件名:【中日本コミュニケーション株式会社】「〇〇」に関する資料の送付

本文の前に必ず宛名を書く

【例】

△△株式会社

営業部 〇〇様

何か依頼をする際は、枕詞を書く

依頼を書く初めに、「お忙しい所大変恐縮ですが~」「誠に急なご依頼とはなりますが~」などといった言葉を添えましょう。

また、終わりに「引き続き何卒よろしくお願いいたします。」「ご多忙の中恐縮ですが、ご返答いただけますと幸いです。」などといった言葉を添えましょう。

何か依頼をする際は、なぜそうしてほしいのか理由を書く

例えば、見積書を出して欲しい場合であれば、

「〇月〇日に稟議書を提出する予定のため

その前々日にあたる〇月〇日までに

見積書をご送付いただきたく存じます。」

などといったように説明をすれば、相手も納得しやすくスムーズに対応してくれるでしょう。

また、不足情報があるとその分のやりとりが発生してしまう場合もあります。

署名を設定する

使用するメールソフトの設定で、署名をつけることができます。

メールを作成する度にメモ帳などからコピーすると効率も悪く、忘れてしまう場合もありますので、必ず設定しましょう。

設定の仕方は、「〇〇(使用しているメールソフトの名前 署名 設定」などのように、インターネットで検索するとすぐにヒットします。

2.ビジネスメールを作成する際の注意点

・急用にメールを使わない

・受信したメールは1営業日以内に返信する

・初めての相手には「お世話になっております」を使わない

・打ち合わせ・訪問などの後は必ずお礼メールを送る

・1行は全角で30文字前後を目途に改行する

・専門用語は使わない

・添付ファイルのサイズに注意する

・ウィルス感染していないかチェック

・敬語の使い方を確かめる

・絵文字や顔文字は使わない

3. To・CC・BCC の使い方

【TO】

確認・返信義務:〇

メインでメールを送りたい相手のアドレスを入力します。

メールに記載している内容の処理や作業をして欲しい、返信が欲しいという方に「あなたに送っています」という意思表示をすることができます。

【CC】

Carbon Copy

カーボン・コピー

確認義務:〇 返信義務:場合による

メールを共有したい相手がいる場合に入力します。

TOとは別にメールの内容を共有したい人のメールアドレスをCCに入力しますが、「CC」に入っている人は送信者全員に開示されるため注意が必要です。

基本的には「TO」の受信者が依頼を受けたことになるので、打合せなしで「CC」の受信者が対応するのは好ましくありません。そのあたりは、TOとCC(自分と上司など)で確認した方が良いでしょう。

また、取引先などにメールを送る際、CCに社内の人間のアドレスが含まれているのであれば、一文添えるとより丁寧です。「情報共有のため、弊社部長の田中をCcに入れております。ご了承くださいませ」など。

【BCC】

Blind Carbon Copy

ブラインド・カーボン・コピー

確認義務:〇 返信義務:場合による

BCCは送信者に伏せてメールを共有したい相手がいる場合に入力します。

BCCの受信者は他の受信者に表示されないため、お互いに面識がない方々に一斉送信する場合にも用いられます。

4. まとめ

いかがでしたでしょうか?

ビジネスメールはコミュニケーションツールの重要な手段ですが、研修まで丁寧に行っている企業も少なく、自主的に学ばないと身につかないものですので、疑問ができた際は、積極的にインターネット検索を活用して調べてみましょう!

私たち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚⽣労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

1.クリティカルシンキングとは?

◆クリティカルシンキングとは

クリティカルシンキングは、論理的・構造的に思考することを指します。

クリティカルシンキングは、日本語にすると「批判的思考」と訳します。

文字にすると悪い部分を見つけて指摘するような…言わば粗さがしをするような印象を受けてしまいますが、そのような意味ではありません。

"欠点を探す"ということを目的にしているわけではなく、

自分が普段無意識にとっている行動や考え方を意識化し、分析的・客観的に振り返ることを目的とした思考法です。

◆ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの違い

ロジカルシンキングについては前記事で紹介していますので、是非ご覧ください。

ロジカルシンキングは「論理的整合性が取れていれば、思考の偏りまでは検証しない思考法」です。

クリティカルシンキングは「既にある情報や思考を検証し、自身の考えは偏っていないか、もしくは以外にも情報はないかを検証していく思考法」です。

ロジカルシンキングだけでは、前提となる情報や思考が正しいかどうかは不明であり、

クリティカルシンキングだけでは、具体的な行動にはつながりません。

どちらも併用すると、より的確な提案を導くことができるでしょう。

2.クリティカルシンキングを身につけるメリット

前提としている情報を疑う力を鍛える

思考の偏りに気づけるようになる

円滑なコミュニケーションがとれるようになる

数値データから的確な判断ができるようになる

様々な視点から考えられるようになる

課題の本質を見抜ける

課題に対して優れた対策がとれる

3.クリティカルシンキングの考え方

クリティカルシンキングの考え方は4つの段階に分けられます。

①ゴールを明確にする

②現状を分析する

③課題を見つける

④解決のためのアクションを考える

構成としては、

「問いや主張」に対して、「仮説」を何個か立て、「疑問」を抱くということ。

【例】

主張「会社で取り扱っているトマトを使った加工食品は利益が落ちている。トマトを使っている食品は全て取りやめるべきではないか」

↓

仮説①「トマトを扱うべきではない」

仮説②「利益が落ちている」

仮説③「トマトを使っている食品は全部とりやめたほうがいい」

↓

疑問①「利益が落ちているということは売上も落ちているのだろうか、トマトに問題があるのか」

疑問②「トマトの食品全てに問題があるのか。利益がでている商品は1つもないのか」

疑問③「何故利益が落ちているのか。どこにコストがかかっているのか」

といったように、主張では推論や思い込みや不明瞭な点が入っているため、

1つの主張をいくつかの仮説や疑問に崩していって問題点を明瞭にする必要があります。

4.トレーニング方法

単語1つ1つの不明瞭な言葉に着目する

例えば「早い」「遅い」、「多い」「少ない」、「忙しい」「暇」など。

個人によって捉え方が違う単語は具体的に数字で表すとよいでしょう。

また、他社が不明瞭な単語を使う際、何故そう感じたのかも踏まえて数字で表してもらえるようにお願いしてみるのもよいでしょう。

仮説を立てて検証する

仮説を立てるAさん、それに対して反論をするBさんのように、2人以上で取り組むとより効果的かつ楽しくディスカッションが行えます。

他にも

事実と意見を区別する

ネットで公開されている例題を解いてみる

具体的に話すことを心がける などが挙げられます。

5.まとめ

クリティカルシンキングは簡単にできる思考法ですので、だれでも鍛えられます。

ただし、使いこなすには日々の研鑽が必要となります。

より生産性の高い仕事を行うためにも、是非実践してみてください。

私たち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚⽣労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

1.ロジカルシンキングとは?

◆ロジカルシンキングとは

ロジカルシンキングとは、一貫していて筋が通っている考え方、あるいは説明の仕方のことです。

日本語に訳すと「論理的思考」 「論理的な考え方」をさします。

物事を論理的に捉えながら話すことにより、聞き手にもわかりやすく伝えることができます。

また、問題解決の際にも原因特定や解決策の立案に効果的な思考プロセスです。

ビジネスシーンでは、分かりやすく筋の通っている話し方や相手を納得させる話し方を身につけることはとても重要です。

◆ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの違い

また、関係性を深い言葉でクリティカルシンキングという言葉もあります。

クリティカルシンキングは「物事を鵜呑みにせずに吟味し、適切に疑う思考態度」「その考えが正しいのかを検証して本質を見極める行動」をさします。

ロジカルシンキングだけでは、前提となるデータが正しいかどうかは不明であり、

クリティカルシンキングだけでは、具体的な行動にはつながりません。

どちらも併用すると、より的確な提案を導くことができるでしょう。

クリティカルシンキングについては後日記事を公開したいと思います。

2.ロジカルシンキングを身につけるメリット

コミュニケーション能力の向上

問題解決力の向上

生産性の向上

提案力の向上

分析力の向上

原因特定と問題解決の能力の向上

他者の話や提案を聞く力の向上

物事の本質を理解できるようになる

自分の考えが伝わりやすくなる

3.ロジカルシンキングの考え方

ロジカルシンキングの基本の推論法は3つあります。

◆演繹(えんえき)法

法則から結果を生み出す方法で、前提となるルールに目の前で起きている物事を当てはめ、「当てはまるかどうか」で結論を出すという推論法です。

仮定や仮説からではなく、事実に沿った内容が前提であるため、強い説得力が持てることが特徴です。

演繹法は、正しいとされているルールに物事を当てはめて結論を出すものなので、「今後の市場動向の予測」や「戦略や方針に基づいた企画立案」「会議のファシリテーション」「企画を提案する際のロジック」など事業・戦略立案との相性が良い手法です。

構成としては、

・大前提→小前提→結論

もしくは

・前提→結論

の形で論理が展開されていきます。

判りやすい具体的な例を下記に挙げます。

前提①『羅生門』の作者は芥川龍之介である。

前提②『蜘蛛の糸』と『羅生門』の作者は同じである。

⇒結論 :『蜘蛛の糸』の作者は芥川龍之介である。

この例を数式でいえば、

A=B かつB=C である場合、A=Cが成り立つ といった考え方です。

◆帰納法

複数の事実や事例をもとに導き出される傾向から、結論や規則性を見つけ出すという推論法です。

規則性を導き出すための事実や事例が多いほど納得感を与えやすいのが特徴です。

複数の出来事をもとに、規則性を見つける場合で役立つため、営業・マーケティングとの相性が良い手法です。収集した結果が多いほど、より納得感のある結論に結びつけることができます。

構成としては、

出来事①&出来事②&出来事③…→結論

の形で論理が展開されていきます。

判りやすい具体的な例を下記に挙げます。

出来事①『羅生門』の作者は芥川龍之介である。

出来事②『蜘蛛の糸』の作者は芥川龍之介である。

出来事③『杜子春』の作者は芥川龍之介である。

⇒結論:芥川龍之介は小説家である。

◆弁証法

肯定と否定の対立する事象をすり合わせることによって、矛盾を解決し、よりよい結論を見出す推論方法です。

対立する物事から新しい見識を見いだせることが特徴です。

例えば、社内会議で対立する二つの意見に考えが二分されたときなど、2つの対立する意見が平行線を巡った時に相性が良い手法です。

構成としては、

肯定的な意見や出来事&否定的な意見や出来事→結論

の形で論理が展開されていきます。

判りやすい具体的な例を下記に挙げます。

肯定的な意見:読書をすると知識が身につくため読んだ方がいい

否定的な意見:暗い場所で読書をしたら目が悪くなったため読まない方がいい

⇒結論:明るい場所で読書をしよう

4.トレーニング方法

意識して結論から話す

インプット・アウトプットの練習をする

わかりやすく簡潔に話す練習をする

一方的ではなく、双方が話せる状況を意識する

情報を取捨選択して使う

ロジカルシンキングを日常的に実践する

仮説を立てることを習慣化する

セルフディベートで論理的思考を補強する

5.まとめ

ロジカルシンキングは、ビジネスシーンで非常に有用なもので、習得しておくことで役立つスキルです。

ただし、ロジカルシンキングでたどり着いた結論は、問題を解決するための1つの手段にすぎません。

答えはそれだけではないということも理解して運用しましょう。

私たち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚⽣労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

1.情報収集能力とは?

情報収集能力とは、効率よく質の高い情報を手に入れる能力のことをさします。

近年ではインターネットの普及により、更に多くの情報を手に入れることが可能になりました。

そのため、信憑性のある情報を適切に集め、その情報を活用していく能力は非常に大切な能力です。

2.情報収集能力を身につけるメリット

・仕事の作業スピードと質が上がる

・仕事をする範囲のキャパシティが上がる

・情報を可視化できるようになる

・新しいアイデアを生み出すことができる

・インプットの質が高まる

・アウトプットの質があがる

・仮説を立てやすくなる

・適切な判断ができるようになる

・将来起こりえる状況を予測できるようになる

・意思決定が正しく行えるようになる

3.情報収集能力を高める方法

◆情報収集を始める前に、「収集する目的」を考える

やみくもに情報収集してしまうと、膨大な量の必要なデータと必要でないデータが集まってしまいます。

ですので、まずは「なぜこの情報を集めるのか?」「だれが必要とするデータなのか」「集めた情報をどう活用したいか」を先に考えてから、情報収集しましょう。

頭の中だけで構想するのも限界があるため、書き出してみるのも良いでしょう。

情報収集はあくまでも「手段」です。

◆制限を設けて取り組む

手に入れることが可能な情報の量は膨大です。

「何時間作業をするか」「どこまで調べられたら辞めるか」などの制限を設けましょう。

◆使う情報収集源の特性を理解し、より効率的に利用する。

たとえば、インターネットの検索機能では様々な設定が行えます。

最もポピュラーなのは、キーワードやURLやクリックを用いた検索ですが、画像や音声や動画を用いた検索も可能です。

また、OR検索やNOT検索や指定した日時など制限を設けて検索することが可能です。

情報収集の手段は後述します。

◆情報を論理的に捉える

これを行うことで論理的思考力を鍛えられます。

論理的思考力とは「複雑なものを整理し、シンプルにしていく力」です。

物事や情報を「根拠」と「結論」に分けて捉え、矛盾のないように筋道を立てて結論を導き出すことを意識しましょう。

論理的思考力については、また後日記事にしたいと思っています。

◆事実と主観を分けるよう意識する

まず、集めた情報が事実であるのかを確認します。

そして、手に入れた情報を自分自身の主観と混ざらないように、意識しましょう。

一見事実と思われることでも、情報を発信する者によっては脚色されていることもあります。

自他問わず、情報を扱う際は客観的に考えてみましょう。

◆幅広く情報を集められることを意識する

数少ない情報から正確な情報を判断することは難しいです。

まずは、数多く情報を集めてからその情報が適切かどうかを判断しましょう。

ただし、目的からそれないようにすることを意識しましょう。

◆正確な情報を集められることを意識する

必要な情報を取捨選択することにより、情報の整理と正しい情報だけを残すことができるようになります。

誤った情報かどうか判断が付かない場合は、いくつかの手段を用いて調べてみましょう。

4.情報収集の手段

◆インターネット・SNS・アプリ

PC、スマートフォン、タブレット等を用いれば幅広く手軽に情報が集められます。ただし、誤った情報も多く発信されているため、信頼性の高い情報を選んで収集する能力も必要です。

また、日ごとやリアルタイムに更新される情報に対しては非常に有用な手段です。(株価・天気予報など)

◆公共機関の公開する資料

官公庁などが公開する資料は情報の信頼性が高いです。

◆フィールドワーク

フィールドワークとは、調べるテーマに即した場所を実際に訪れ、直接観察や聞き取り調査やアンケート調査を行い、現地での史料・資料の採取を行うことです。

◆書籍

特定の分野に絞って専門性の高い情報を収集したいときに適した手段です。

書籍は論文などで情報の裏付けがされるほか、編集者や校閲者が確認することで、正確性や信頼性が高い情報源といえます。

◆テレビ

映像で理解しやすくはありますが、放送局により映像が編集され偏りや誤った情報である場合もあります。

◆ラジオ

PC、スマホが使えない場合に有用な手段です。

また、目を使わないため別の作業をしながら情報収集ができます。

◆新聞

時世に沿った内容であるため、情勢や社会の流れ、政治、経済などの情勢を集める際に特に適した手段といえます。

紙媒体だけではなく、アプリやブラウザなどでも読めるようになりました。

◆その分野に精通している人に質問してみる

フィールドワークまで行かなくても、社内や身内からも参考になる情報を聞き出すことは可能です。

しかし、全てを鵜呑みにすることは危険ですので、ほかの手段と併用するのが良いでしょう。

5.まとめ

情報収集能力を高めることで業務の効率化が図れることは勿論、意思決定を自信をもってできるようになったり、未来の状況を予測できるようになったりできます。

ビジネス内外問わず身につけて損はない能力です。

私たち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚⽣労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!