あなたは『挨拶の重要性』を説明できますでしょうか?

幼い頃から当たり前のように「しっかり挨拶をしましょう」「挨拶は良いことです」と言われすぎて、挨拶の大切さをしっかり考えたことがある人は少ないと思います。

日々何気なくしている挨拶。

しかし、挨拶にはビジネスを充実させるヒントが潜んでいます。

今回は改めて挨拶の大切さを学び、今日から少しでも気持ちの良い挨拶をして充実したビジネスライフを送りましょう。

あまり知られていない『挨拶の目的』

挨拶には、『相手の心を開き、相手の心に近づく』という目的があります。

幼い頃から、挨拶は良いことだと習ってきた私たちは、学校や会社で指導を受けた人もいると思います。

頭の中ではなんとなく大事だとわかっていても、挨拶の目的を知っている人は少ないのではないでしょうか。

学校や会社で「気持ちの良い挨拶をしよう」「大きな声で挨拶をしよう」と言われすぎて、『とりあえず挨拶しておけばいいや』となっている人はいませんか?

しかし、それでは相手の心を開くことも、相手の心に近づくこともできません。せっかく挨拶をするのであれば、相手の心を開けるような挨拶をしてみてはいかかでしょうか。

挨拶に秘められた5つの力

挨拶には相手の心を開くという目的の他に、相手の心を動かす力を持っています。挨拶にはどのような力が秘められているのか?

早速みていきましょう。

①関係構築の足掛かりとなる

挨拶は、関係構築の第一歩です。入学式や入社式など知っている人が1人もいない状況で挨拶をしてくれた人に対して「あ、この人話しやすそう」と感じた経験はありませんか?

それこそあなたがその相手に対して心を開いたということに他なりません。

挨拶は他人に声をかけるというハードルを下げ、挨拶をきっかけにコミュニケーションへと繋がっていきます。初対面の方や取引先の方々には、こちらから積極的に挨拶をしていきましょう。

②良い印象を与えられる

挨拶は出会ってすぐするものであり、あなたの第一印象を大きく左右します。大勢の人と接する機会が多い会社では全員と仲良くなるのは困難です。ほとんど関わりのない人にとってあなたがどんな人か判断する材料は挨拶しかありません。

もしあなたが誰にでも挨拶をする人であれば、「あの人は誰にでも挨拶してくれる真面目で明るい人」という印象を持たれ、あなたが挨拶をしない人であれば、「あの人は挨拶をしない無愛想な人」だと、もうすでに判断されているかもしれません。

印象の良し悪しは、ビジネスパートナーの関係性にも大きく響いてくるため、社内の人間、取引先の方々には誰であっても挨拶をするのが無難です。

③緊張が緩和される

挨拶にはお互いの緊張をほぐす力があります。

自分が緊張している場合、挨拶をされると緊張が和らぎますし、自分も声を出すことで緊張が解かれます。

緊張して向かった会社の面接で、受付の方や人事が気持ちの良い挨拶をしてくれたことで緊張がほぐれた経験はありませんか?

一方で、挨拶が全くない雰囲気の悪い会社の面接では余計緊張してしまったこともあるのではないでしょうか。

初めての取引先や就職活動中の面接では、緊張する時ほど元気な挨拶をすれば緊張をほぐせます。

④感謝の気持ちを伝えることができる

挨拶を通して、相手に感謝を伝えることができます。「感謝」の気持ちを込めて挨拶をすれば、相手にもきっと伝わります。

心のこもった挨拶は喜ばれるでしょう。

相手に感謝すればするだけ、自分にも返ってきます。感謝で溢れた素敵な毎日を過ごせるようになるでしょう。

⑤相手の承認欲求を満たすことができる

「心を開く」ということは、「存在を認めている」ということ。

挨拶は、相手がいるのがわかったから「声をかけよう」と思ってするものですよね。

あなたも、「私がここにいるのに挨拶してくれない。無視されているのかな」と思ったことがあるでしょう。そのように、挨拶しないということは「存在してないかのように扱っている」と示すことにもなりかねません。

逆に、関わったことがない相手でも挨拶されると「私のこと気づいてくれたんだ」と嬉しくなりますよね。

挨拶は承認欲求を満たす役割も持っているのです。

苦手な相手には挨拶するのを避けていませんか?

あなたは、苦手な先輩や嫌いな上司にもしっかり挨拶をしていますか?

苦手な人に挨拶をしないのはビジネス上、危険な行為です。

「周りには挨拶をするのに俺には挨拶がなかった」と関係を悪化させたり、「あの人って裏表があるよね」と周りに嫌な雰囲気を漂わせてしまったりとデメリットがたくさんあります。

上司や先輩との関係を拗らせるというのは、その会社でのあなたの立場が致命的なものとなります。

社会に出たら苦手な相手でも仕事と割り切って挨拶をしましょう。

気持ちの良い挨拶をするために

挨拶には人の心を動かす力があることはわかりましたが、前出したようにただすればいいというものでもありません。

好印象を与える挨拶もあれば、悪い印象を与えてしまう挨拶もあります。ここからは気持ちの良い挨拶をするための3つのキーポイントをご紹介いたします。

①相手の目を見る

あなたは相手の目を見ずに挨拶していませんか?まずは相手の目を見て挨拶をしましょう。

相手の目を見ることで、あなたに言っているんだという関心を示すことにつながります。

②微笑む

無表情の挨拶は逆に相手を怖がらせてしまうことがあります。大げさな笑顔はいらないので自然な笑顔が出るようにしましょう。きっと相手に好印象を与え、話すきっかけに繋がるはずです。

③適切なボリューム

挨拶をしても、相手に伝わらなければ意味がありません。相手に伝わる声の大きさを意識しましょう。

ただ、場合によっては大きい声での挨拶が不適切な場面もあります。

打ち合わせの最中に大きい声で挨拶されたら「なんだこいつ」となってしまうので雰囲気を感じ取って適切なボリュームで挨拶をしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。挨拶は社会人として、人として基本のマナー。

特に会社は仕事をするための場所なので、「どうすれば仕事がスムーズにいくか」を考えれば挨拶しない手はないでしょう。

挨拶なくしては人間関係は始まりません。話しかけるか迷っても、まずは笑顔で挨拶して一歩目を踏み出しましょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

日本の労働人口における非正規社員の割合が年々高くなっている昨今。

国の定期観測調査によれば、正社員雇用の比率が62.0%、非正規雇用比率が38.0%と非正規社員の割合は4割に迫っています。

また、35歳未満の若年・35歳以上の若年以外で見ると、若年の正社員比率が17.2%なのに対し、若年の以外の正社員比率は44.8%と若年の正社員の倍以上となっています

労働者に対する派遣契約のメリットについては、いろんな場面で周知されていますが、企業側に対する派遣契約のメリットについて改めて周知してくれるところはかなり少ないです。

今回は派遣と正社員のメリットを改めて紹介いたします。

派遣のメリット

(1)「期限を定めて雇用ができる(繁忙期など人手がほしいときだけ)」

単純作業やマニュアルが決まっている業務を一定の期間だけ行う場合は、派遣スタッフを雇用するのが効率的です。

単純な業務を派遣スタッフに任せることで正社員の負担を軽減することができ、難しい業務や正社員にしかできないことに集中させることができます。

特に繁忙期やプロジェクトが発生した場合など、業務量に合わせて期間限定で人材を確保できる派遣は企業にとってメリットを活かしやすいでしょう。

(2)「費用の削減」

派遣の場合、人件費も大きく軽減されます。正社員の人件費が「固定費」であるのに対して、派遣スタッフの費用は「流動費」となります。

人件費といっても単に給料だけとは限りません。正社員を雇用した場合は社会保険料や福利厚生、通勤交通費にボーナス、教育研修費などが必要となります。

一方で派遣の場合は、月の給料は社員より割高ではあるものの、基本的にそれ以外のコストは発生しません。

社会保険や雇用保険などの保険関連の負担は派遣会社が負担となりますので、正社員を雇用した時よりもコストが安く済み、トータルの人件費を減らすことができます。

ただし、最長3年までしか契約できない派遣スタッフは、入れ替わりが激しく、派遣スタッフを迎え入れる企業はスタッフが入れ替わるたびに業務内容の説明や関連部署の説明などの引継ぎ業務が発生することを忘れてはなりません。

正社員のメリット

(1)「会社への忠誠心が高い」

正社員雇用は、有期の派遣とは違い長期間の雇用が前提となるため、社員に将来に対する安心感が生まれます。

そのため、派遣に比べて従業員の会社や仕事への帰属意識が比較的高い傾向があります。

また、派遣は派遣元の企業が雇用主となりますが、正社員の場合は企業が直接雇用しているため教育をしやすかったり、自社の社風や文化に馴染みやすかったりするのもメリットの一つとなります。

(2)「定着率が高い」

正社員は、「有期の雇用ではない」「一定の収入が継続的に見込める」などの観点から比較的定着性が高いというメリットがあります。

定着率が高いことで、長期の就労により蓄積された技術やノウハウといった無形の資産は、企業の業績や成長性に良い影響を与えます。

ノウハウがいらない単純業務の場合を除き、社員の入れ替わりが激しいというのは非常に効率が悪く、様々なコストがかかってしまう要因となりますが、正社員であればそういったリスクを軽減させることができます。

また定着率が高いと、企業理念や社風などを把握した上で業務をできる人材を育成しやすくなり、次世代の経営幹部や経営者候補の育成にもつながっていきます。

正社員雇用のメリットは短期的には見えづらく、中・長期で目に見えてくるものなので、もし短期で正社員が退職してしまうとこれらのメリットがなくなってしまうので注意が必要です。

(3)「優秀な人材が採用しやすい」

企業によって必要なスキルや資格などを持った優秀な人材を雇用したい場合は、派遣よりも正社員のほうが獲得しやすいです。

派遣スタッフの多くは自ら望んで派遣契約で就業しているわけではなく、派遣で就業しながら正社員への転職を望んでいます。

そのため、派遣よりも将来への安定感がある正社員雇用の方が応募者を集めやすく、派遣に比べて企業のニーズに合致するスキルや資格を持つ人材を採用しやすいのもメリットの一つといえます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

派遣社員であろうと正社員であろうと人材という資源であることに変わりはありません。日々変化する市場に適応するために、その変化の速度に対応できるスピード経営が求められる昨今、社外のリソースと社内のリソースを効果的に組み合わせて戦略を練ることが生き残る鍵となります。

派遣にも正社員にもメリットとデメリットがあり、決してどちらが良いというひとつの正解があるわけではありません。

それぞれのメリットとデメリットが異なるため、雇用する側は目的は何かを明確に考え、企業の経営状態・時期的な業務量、景気動向など、その時々の状況から柔軟に派遣と正社員を使い分けることが重要です。

また、目先の課題にとらわれ過ぎるのではなく、中長期的な目線で考え、将来的ににどういう影響があるのかを想定し、派遣・正社員の特徴を活かした採用活動を行うことも大切です。

様々な選択肢の中から自社に適した採用を行い、自社にとっても労働者にとってもwin-winな雇用を目指しましょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

昨今、派遣という雇用形態が一般化し、派遣社員を雇用する企業が増えてきています。

しかし、ひとくちに派遣と言ってもその契約内容について、その特徴や労働契約の違いを正しく理解できていますか?

それぞれの特徴や違いを正しく理解せずに目先のニーズに流されて採用すると、後々重大な問題に発展するリスクが伴います。

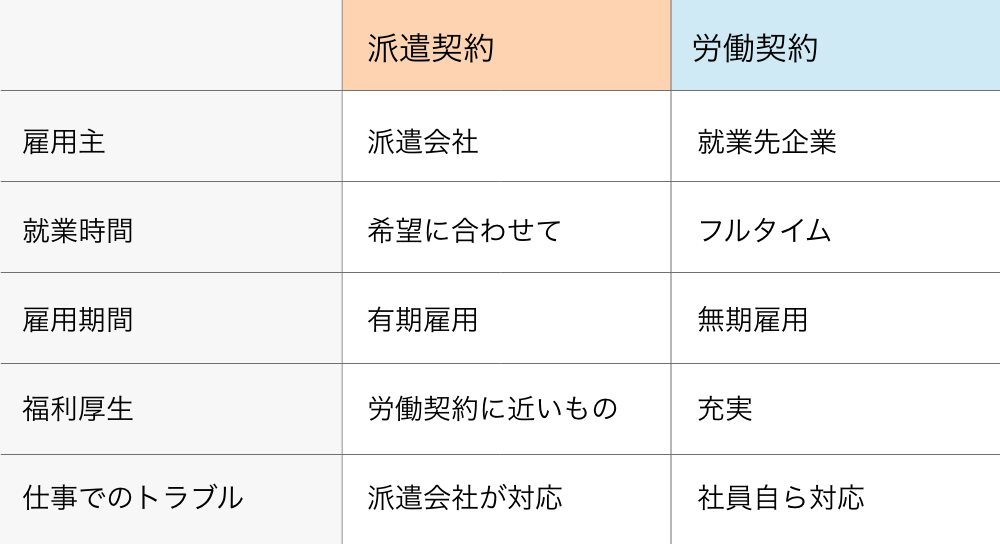

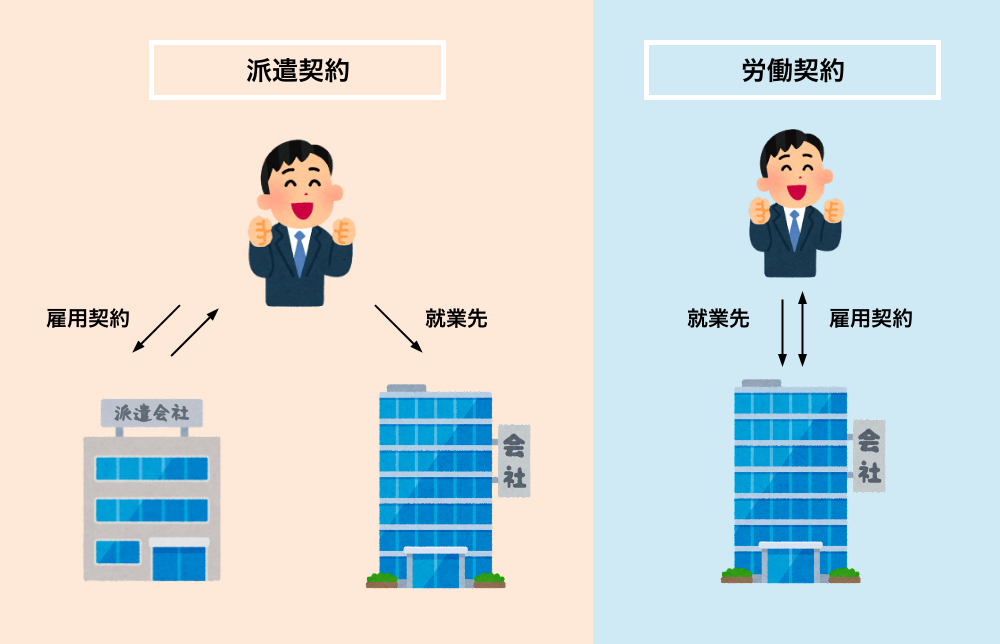

そこで今回は派遣契約と労働契約の違いについて紹介いたします。

◆雇用主

労働契約は、就業先企業と直接雇用契約を結びますが、派遣契約では、派遣先企業での仕事が決まると、そのスタッフは派遣会社と雇用契約を結びます。したがって派遣スタッフの雇用主は就業先企業ではなく派遣会社となります。

また、正社員の場合、シフトの管理や社会保険に関する手続きも就業先企業がおこないますが、派遣スタッフの手続きは、派遣会社がおこなうことになります。

◆就業時間

労働契約では原則フルタイムか会社のカレンダー通りとなりますが、派遣契約の場合、就業日数や就業時間については、派遣スタッフの希望に合わせる必要があります。

たとえば、「週3日、午後のみ」「週4日で18時まで」など、派遣スタッフの希望に合わせてシフトを組んだり、それにあった就業先を見つけます。

◆雇用期間

労働契約では基本的に雇った社員は定年まで雇用し続ける必要があります。

一方で派遣契約の場合は有期雇用で派遣先企業で働ける期間がはじめから決まっています。

期間が半年なら6ヶ月で雇用契約を結び、必要があれば契約更新を重ねていくような働き方となります。

更新するか否かは派遣会社ではなく派遣先企業に選択肢があります。

ただし、派遣3年ルールというものがあり、同一の派遣先における就業は最長3年までとなります。

3年を超えて契約したい場合、派遣スタッフが望めば労働契約を結ぶ必要があります。

◆福利厚生

数年前まで派遣スタッフは食堂、更衣室、休憩室、エレベーターなど福利厚生施設の使用が制限されていたり、通勤交通費が支給されなかったりなどの格差がありましたが、2020年4月から、非正規社員と正社員との不合理な格差をなくすため「同一労働同一賃金」が導入されました。

これにより、これまで正社員しか利用できなかった施設が派遣スタッフも同じように利用できるようになり、通勤交通費も支給されるようになりました。

ただ、派遣会社によっては「1ヶ月〇万円まで」「交通費の全国平均である時給72円を上乗せする」といった制限をつける場合もあります。

◆仕事でのサポート

労働契約では、仕事での希望やトラブルは企業と個人で解決する必要があり、また、スキルアップや退職した際の次の仕事先についても個人で見つけます。

一方、派遣契約の場合は派遣先企業で希望することが出てきたり、トラブルが発生した際には、派遣会社が間に入り、派遣スタッフと就業先企業とのパイプ役として交渉をおこない、派遣スタッフが快適に働ける環境をバックアップする必要があります。

また、派遣期間終了後の次の仕事を探すときも、派遣会社が仕事探しのサポートをします。

◆まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は派遣契約と労働契約の違いについて紹介いたしました。

この違いを理解していれば、どちらの契約で社員を雇うのが自分の会社に合っているのかが見えてくると思います。

契約内容の特徴やメリットを正しく理解して有効に人的資源を活用していきましょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

1.ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自身の故郷や、応援したい自治体に寄付ができる制度のことです。

寄付すると、お礼品として実質自己負担額2,000円のみで自身の故郷や、応援したい自治体の名産品や特典がもらえるとても嬉しい制度です。

2.ふるさと納税で寄付するには

①上限額を調べる。

上限額は、個人の年収、家族構成、住んでいる地域などによって異なります。

前年度の確定申告書や源泉徴収票などを参考に寄付しましょう。

②寄付する自治体を選ぶ。

上限額を調べたら、寄付したい自治体を選びます。

寄付する目的に合わせて日本国内どこでも寄付することができます。

③納税先が決まったら申し込みと決済をする。

各地方自治体から直接「寄付金申込書」を取り寄せる方法と、

インターネットから申し込みできる自治体もあります。

決済は、クレジットカード、銀行振込、現金書留などがあります。

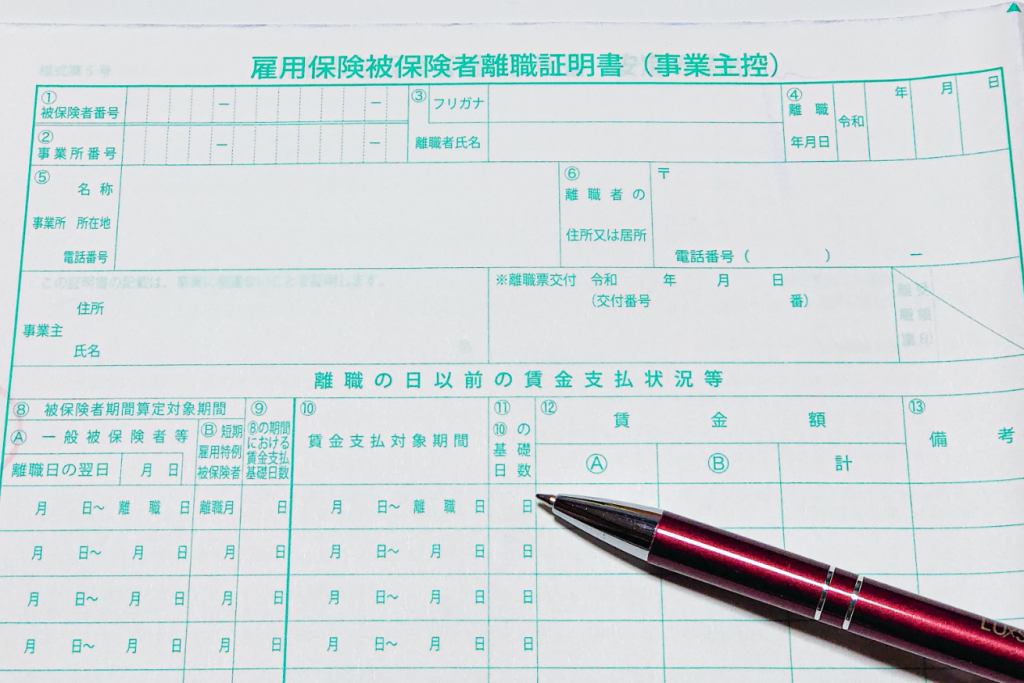

④ふるさと納税の税金控除を受けるには下記いずれかの手続きが必要です。

《ワンストップ特例制度》

下記両方に当てはまる方

・ふるさと納税以外の確定申告が不要な方(会社員などの給与所得者)

・1年間で(1月〜12月)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方

《確定申告》

いずれかに当てはまる方

・ふるさと納税以外の確定申告が必要な方(自営業や高所得者など)

・1年間で(1月〜12月)でふるさと納税の寄付先が6自治体以上の方

3.まとめ

寄付してお礼品が貰えるのは嬉しいですね!

寄付先に迷った時は、人気ランキングから選択してみるのも良さそうです^^

世間を賑わしているインボイス制度。

最近よく耳にするもののインボイスって何?

1.インボイス制度とは?

令和5年(2023年)10月1日から始まる制度です。売手が買手に対して、消費税額や正しい適用税率等を伝えるものです。

内容としては、現行の「区分記載請求書」に、追加された記載項目「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」が載っている書類やデータのことをいいます。

これらの適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄税務署に令和5年3月31日までに登録申請書を提出(e-Taxも可)する必要があります。

2.人材派遣料は仕入税額控除の対象になる

労働者派遣にかかる「人材派遣料」は仕入税額控除の対象になります。つまり、派遣先企業が納税する消費税額に関与してきます。仕入先である派遣元企業がインボイスを発行できるかで、人材派遣料にかかる仕入税額を控除できるかが決まります。企業に派遣されている派遣労働者は、インボイス制度の対象にはなりません。給与は、課税取引に当たらないからです。

3.派遣先企業側の確認しておきたいこと

派遣先企業側が課税事業者である場合、人材派遣会社に適格請求書を発行してもらうことで、派遣先企業側はその為、取引先の人材派遣会社が「適格請求書発行事業者」であるかを確認しておく必要があります。

免税事業者である人材派遣会社の場合、適格請求書を発行することができず、仕入税額控除を受けられないからです。

4.人材派遣会社に求められる対応

・消費税課税事業者である派遣会社の場合

適格請求書を2023年10月1日から発行するためには、適格請求書発行事業者登録申請書を2023年9月30日までに提出してください。

・消費税免税課税事業者である人材派遣会社の場合

消費税免税事業者である人材派遣会社が適格請求書発行事業者の登録をしない場合、派遣先企業は派遣会社に支払った仕入税額控除を受けられなくなります。

一部の仕入税額控除を認める経過措置が適用されますが(2029年9月30日まで)、派遣会社が適格請求書発行事業者か否かによって、派遣先企業の負担が増える可能性があります。派遣先企業の取引の見直しを考える必要が出てくるかもしれません。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。

税金に関しての制度であり、企業にとって重要な内容ですね。

早めの対策をして安心した運営をしていきましょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

中日本コミュニケーション株式会社主催のイベント「カラフェス」が、大阪・泉佐野市のいこらも〜る泉佐野内の2Fいこらの森ホールで行われました。

「カラフェス」は、カラオケサウンドバー「KARA×KARA」のプロモーションイベントとして開催。

2日間で約1,000人の観客が集まりました。

イベント「カラフェス」では、ものまねタレントのりんごちゃんをはじめ、様々なエンターテイナーが出演し、豪華な歌声とパフォーマンスで観客を魅了しました。

りんごちゃんは、ものまね十八番のHOUND DOG・大友康平(67)の「ff(フォルティシモ)」や海援隊・武田鉄矢(74)の「贈る言葉」を立て続けに熱唱。

途中、寝転がって歌う場面もあり、集まった観客の爆笑と拍手の嵐を浴びました。

今回の「カラフェス」は、共同テレビジョンとソフトバンクの協賛により中日本コミュニケーションが主催。

「KARA×KARA」の魅力を余すことなく体験できる貴重なエンターテイメントを実現しました。

今後も、イベントやSNSを通じて「KARA×KARA」の魅力をたっぷりお届けします。

映像界のトップランナーが開発!臨場感が違うカラオケサウンドバーKARA×KARA

お店のカラオケと同じ曲数と、お店にも負けない高音質を自宅で味わえるのが「KARA×KARA」です。

JOYSOUNDの音源を使用しています。

12,000曲以上を配信するほかに、毎月約100曲が追加され、全て歌い放題!

さまざまな楽しみ方を一台に詰め込んだスマートなマルチサウンドバーです。

搭載されたアプリを活用して、テレビのスクリーンをもっと楽しんでください。

(引用:Makuake公式ホームページ)

Makuakeで応援購入総額の目標906%を達成!

「KARA×KARA」の詳細・販売はこちらからご覧ください。

https://www.makuake.com/project/karakara/

(Makuake公式サイトに遷移します。)

「カラフェス」公式SNS

カラオケサウンドバー「KARA×KARA」の魅力をたっぷり伝えます。

楽しいイベント情報も満載!

◆公式Instagram

https://instagram.com/karafes.nnc?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

◆公式TikTok

https://www.tiktok.com/@karafes.nnc?_t=8g0EX7WYIAE&_r=1

株式会社共同テレビジョン

自宅でカラオケを楽しめるサウンドバー「KARA×KARA」を開発。

ドラマやバラエティ、ドキュメンタリーなどのテレビ番組、映画、Webやモバイルのコンテンツ制作、DVDの企画・制作・製造、企業向けのビデオやCMの企画制作、イベント実施まで幅広い分野で活動している総合制作会社です。

(引用:Makuake公式ホームページ)

◆株式会社共同テレビジョン公式サイト

https://www.kyodo-tv.co.jp/

イベント企画・設営・運営、セールスプロモーションは中日本コミュニケーションにお任せください

「KARA×KARA」のPRイベント「カラフェス」は、中日本コミュニケーションが主催しました。

わたしたち中日本コミュニケーションは、イベント企画・設営・運営、セールスプロモーション、商業施設での集客・出張販売の企画実施を行なっています。

携帯電話の通信キャリア様を中心に、広告代理店、販売代理店、公共機関など様々な業界をご支援。

集客を必要とされている企業様に、企画から運営までご提案を差し上げます。

また、コールセンターの受託・派遣事業も展開し、インバウンド・アウトバウンド問わず全国規模で対応可能です。

実は何気なくとっている姿勢は印象を左右する要素です。

姿勢を良くして印象UPさせましょう!

1.綺麗な姿勢のメリットと姿勢の作り方

姿勢が良いと「謙虚そう」「素直そう」「礼儀正しそう」「協調性がありそう」と良い印象を与えることができます。

成功をおさめているビジネスマンは自然にこなしています。

猫背な姿勢だと、ネガティブな印象を与えます。

肩甲骨をグッと後ろに広げ、耳、肩、腰骨、くるぶしが真っ直ぐに並ぶように立ちましょう。

背筋が伸び、胸を張ったら自然に自信に満ち溢れて来ます。

2.姿勢を良くして集中力を高める

高い脳のパフォーマンスを発揮する為には、脳に血液と酸素をたくさん送り込むことが不可欠です。

姿勢が悪いと血流が悪くなり、肺が圧迫されたくさんの酸素を吸うことができなくなります。

高いパフォーマンスができなくなるどころか、疲労が蓄積し、首凝り、肩こり、腰痛の原因となってしまいます。

正しい座り方としては、椅子に深く腰を掛け、顎を引きます。両肩は開くように座り、足の裏は全面が

床に着くようにします。こうすることで、耳と肩、腰のラインが縦に真っ直ぐ並ぶようにしましょう。

できれば15分ごとに立ち上がるようにすると血流や酸素の流れが維持しやすくなります。

仕事で行き詰まっている時には、呼吸が浅くなってしまっています。深呼吸をすることも大事です。

3.まとめ

いかがでしたか?

普段の姿勢を良くすることで、健康にも良い影響を与え、ビジネスパーソンとしても良い評価を与えることができます。

ちょっと元気がない時でも、姿勢を良くするだけでちょっと元気になったりしませんか?

姿勢を良くしない理由はありませんね!

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

建設事業部では、総合建設工事事業、設計・工事打ち合わせ・施工管理・施工図作図などのアウトソーシングを行なっています。

建設工事に係る人材育成・研修、建設技術者における有料職業紹介・人材派遣等を通じて、日本の建設業の発展に貢献してまいります。

名刺を交換するときに、あたふたした経験はありませんか?気持ち良く応対する為に頭の中に入れておきましょう!

1.名刺交換の基本的なやり方

相手の姿が見えたら名刺交換をスムーズに行えるよう、予め鞄の取り出しやすいところに入れておくか、内胸ポケットに入れておくようにしましょう。

名刺交換の際は、立って行います。机の上で交換することはせず、机を挟んでいる場合は机の横に移動してから交換をします。相手の読みやすい向きに合わせて名刺入れの上に載せて両手で渡しましょう。

また、名刺を交換している本人以外にも同席している場合は、一緒に立つのがマナーとされています。

相手の名刺を受け取る際は、両手で受け取ります。渡すことと受け取ることを同時に行わないといけない場面では、右手で自分の名刺を渡し、左手で相手の名刺を受け取ります。

名刺を交換した後にも気をつける必要があります。

交換した名刺は、すぐに名刺入れにしまわず、名刺入れの上に置いて、自分の左側の机の上に置くようにしましょう。名刺を交換した相手が複数いるときは、上長の名刺を一番上にし、座っている順番に並べておくのがわかりやすいでしょう。

しまうときは、打ち合わせ後に相手より後になるようにしまいましょう。

2.名刺交換の順番

基本的には、立場が目下の人(訪問する側)から名刺交換をするようにするのが理想的です。

こちらから訪問した場合は、自分から率先して名刺交換をするようにしましょう。

複数人で名刺交換をする場合は、上司から順番に名刺交換をします。

訪問先の方から先に名刺をいただいた場合は、「申し遅れてすみません」と一言添えると丁寧です。

3.名刺交換時のNG行動

名刺入れに入れずそのまま名刺を持ち歩くのは印象がよくありません。

名刺を切らすのもNGです。

受け取る際は、相手企業のロゴや、名前の上に指をおかないようにします。

指が被さってしまうと、相手を軽んじているように見えてしまいます。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

名刺交換一つで相手に与える印象は大きく変わってきます。

知っておくだけで、気持ちよく相手と打ち合わせに入ることができるでしょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

話し方で大きく人の印象を左右されます。

特に外出中では「会社の顔」として見られています。

話し方・聞き方で気をつけたいポイントをみていきましょう!

話し方のポイント

1.結論から話す。

要点を纏めて結論から先に話すことで、聞いている方も聞きやすく話している自分も話しやすくなります。

結論→理由→エピソードというような順番で話すように心掛けましょう。

2.相手と目を合わせる

大切なことを伝えるときは、相手と目を合わせることで信頼感が生まれるでしょう。

通常時は穏やかな視線を向けるようにしましょう。

3.相手の反応を見ながら話す

相手にとって興味のない話だったら聞いても貰えません。難しい言葉は避けて、噛み砕いて話すようにしましょう。

4.話し方に自信を持つ

目を合わせず小さく自信のない声よりも、胸を張って抑揚をつけて話す方が信頼に繋がるでしょう。

また、「たぶん」など曖昧な返事をすると相手に不安を与えてしまい兼ねません。

聞き方のポイント

1.相槌や表情などで話の理解を示す

ただ黙って聞いているよりも相槌を打ったり、表情を変化させることで、話し手に安心して話して貰うことができます。

2.要点を纏めて復唱する

要点を纏めて復唱することで、しっかりと話を聞き理解できたことを伝えることができます。

これをすることで、お互いの内容の齟齬を防ぐこともできます。

3.相手の話を最後まで聞く

相手の話したいことが最後まで伝わらないなど、話し手のもどかしさがなくなります。

相手の話の最中に確認したい事項ができた場合でも、一旦は最後まで相手の話を聞くようにしましょう。

まとめ

話し手も聞き手もお互い気持ちよくスムーズに会話したいものですよね!

話し手は聞き手、聞き手は話し手の立場になって相手を思いやるように行いましょう!

ビジネスを行う上で今一度、自身を振り返ってみてはどうでしょうか。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

ビジネスで席にお通しするときに案内する場所に困ったことはありませんか?

今回は、正しい席順について見ていきましょう。

1.上座と下座って何?

「上座」とは、メンバーの中で、「年齢」「役職」「勤続年数」など一番目上の人のことをいいます。お客様も「上座」になります。

「下座」とは、地位の低い人や、お客様におもてなしをする立場の人のことをいいます。

基本的に「上座」は、出入り口から一番遠い席の、一番落ち着きやすい場所に座ってもらいます。「下座」は出入り口から一番近い場所に座り、おもてなしをします。

2.シーンによって「上座」と「下座」の位置がある

【1】個室の場合

「上座」は、ドアから一番遠い、一番奥①にお通しします。

「下座」は、ドアから一番近い③④に座ります。

ただし、4人ではなく6人の場合は、上座は、出入り口から奥の列の真ん中の席となります。

【2】タクシーの場合

タクシーの場合は、運転手さんに道案内をしたり、運賃の支払いをするのに便利な助手席に下座④が座ります。

上座は、一番安全な運転手さんの後ろ①に座り、次の下座は後部座席の③に座ります。

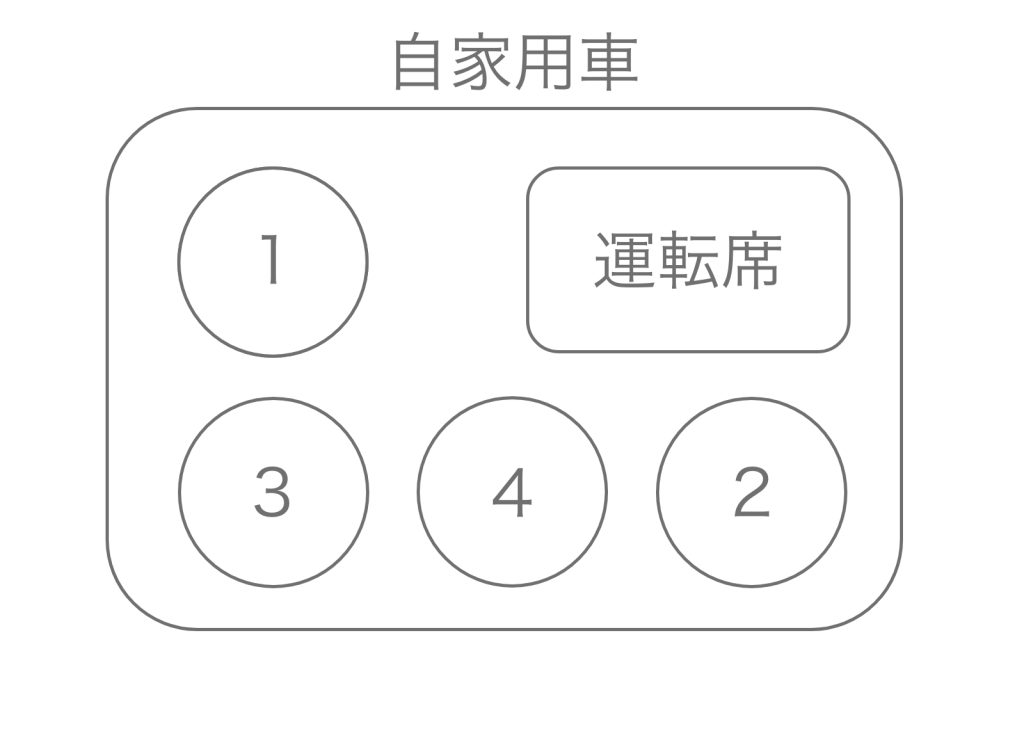

【3】自家用車の場合

社用車などでメンバーと移動をする場合は、上座が助手席①に。下座は後部座席の真ん中④に座ります。

【4】エレベーターの場合

出入り口から一番遠い場所が上座で、操作パネルの前が下座となります。

手でドアを抑えることで、上座をお通しする状態をつくりましょう。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

ビジネスマナーは人間関係を良好に保つためのコミュニケーションです。

迷わずに気持ちよく接待できるように、ビジネスマナーの席順を確認しておきましょう!

実践して積み重ねていくことで、自信に繋がります!

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

電話応対次第で、相手に与える印象が大きく左右します。マナー違反をして相手に不快な思いをさせないようポイントを心得ておきましょう!

1.電話に出るときの心得

電話は「会社の顔」です。多くの人は、電話対応で会社の品格や信頼性を推し量っています。相手からしたら新入社員だろうが、電話が苦手であろうが関係のないことです。電話応対次第で相手の信頼を獲得することも可能であることを忘れないでおきましょう!

2.受け方の基本マナー

①3コール以内に出ましょう!3コールより待たされると相手は待たされたと感じてしまいます。電話の場合、短時間でも長く待たされたと感じやすいので注意しましょう。もし、3コールよりもお待たせした場合は、「お待たせいたしました。」と電話の出だしに一言添えましょう。

②「もしもし」はNGです!ビジネスではもしもしは使いません。「お電話、ありがとうございます。 〇〇会社〇〇です。」などと高くもない、低くもない声ではっきりと電話にでましょう。

③相手の社名と名前を復唱します。「〇〇会社の〇〇でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております。」と返答しましょう。

④相手が名乗らない、聞こえないときは聞きましょう!相手が名乗らない場合は、こちらが「私〇〇と申します。お名前を教えて頂けますでしょうか。」と、自分から名乗った後に相手のお名前を聞きましょう。聞こえないときは、「恐れ入りますがお電話が遠いようでして、もう一度おっしゃって頂いてもよろしいでしょうか」と聞き返しましょう。

⑤取次ぎは、保留にしてからおこないましょう!すぐ近くにいる人でも一旦保留にして電話を変わるのがマナーです。相手を30秒以上待たせてしまうようなら、折り返しお電話をする旨を伝えましょう。かかってしまう電話料金、相手の時間を奪うことを意識して対応しましょう。

⑥取り次ぐ相手が不在の場合は、不在である旨を伝え、折り返しお電話するよう伝えます。代わりに要件を伺っても良いです。「私でよろしければお伺い致しましょうか。」と相手に確認してみましょう。

⑦自分ひとりで対応できない場合は確認して折り返しお電話するよう伝える。「恐れ入ります。確認してから、折り返しお電話をしてもよろしいでしょうか。」と確認します。

⑧いたずら電話、個人情報を聞き出すような怪しい電話は、相手の求めに応じず、対応しましょう。「お声が遠いようでして、申し訳ございませんがお切り致します。」と丁寧に応じます。

3.架けるときの基本マナー

①用件をまとめておく。スムーズに伝えられるよう、話す内容や順番をあらかじめ準備しておくと良いでしょう。

②始業時間や週明けの午前中は特に、朝礼であったり忙しい時間ですので急を要するとき以外はなるべく避けましょう。どうしてもかけなければならない場合は、「朝早く恐れ入ります。」と一言添えましょう。

③まずは、自分の会社名と名前を名乗りましょう。取り次いでもらったときは、話したい相手が電話に出られたら、改めて名乗ってから用件を話しましょう。

④話したい相手が離席している場合は、戻ってくる時間を確認して改めてお電話をする旨を伝える。簡単な用件であれば伝言をお願いしても良いでしょう。

⑤電話を切るときは架けた方から切るのがマナーですが、お客様が相手の場合は先に相手が切ったのを確認してから受話器をおくようにします。

⑥クッション言葉をうまくつかいましょう。

4.まとめ

苦手という方もまずは電話に出る前に深呼吸して気持ちを整えましょう!始めは緊張しますが、回数を重ねるうちに自然と言葉やパターンが身に付き、気持ちの良い応対ができるようになります。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!